E-MOBILITY im Detail

UNSERE ERGEBNISSE

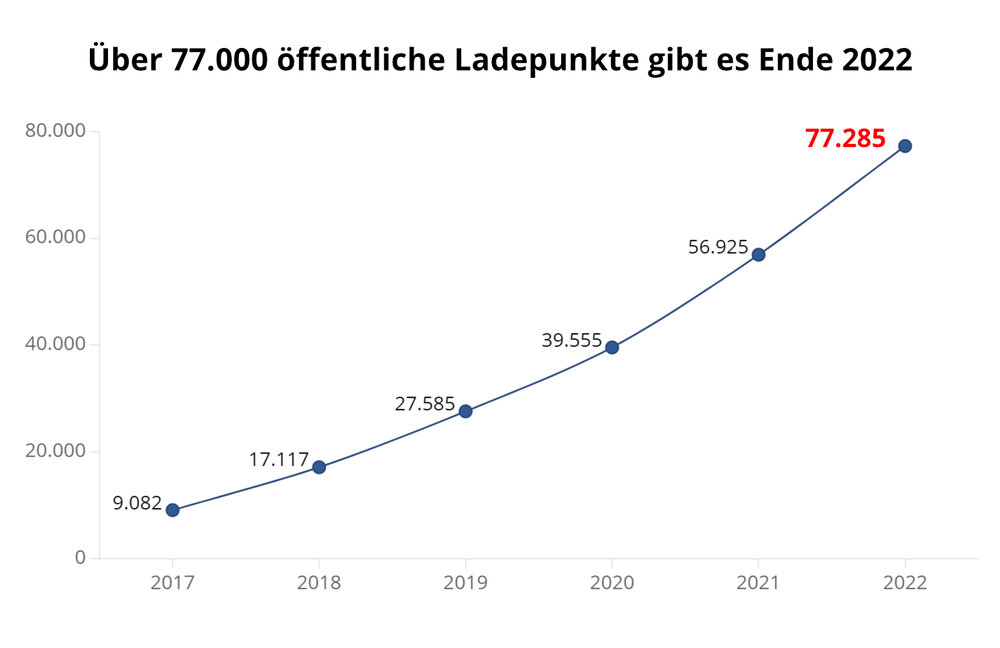

Die Anzahl der öffentlichen Ladepunkte betrug zum Jahresende 2022 exakt 77.285. Damit können also mehr als 77.000 E-Autos in ganz Deutschland gleichzeitig an der öffentlichen Infrastruktur geladen werden. Dies ist eine deutliche Steigerung gegenüber den Vorjahren. So waren es vor 5 Jahren noch 9.082 Ladepunkte und ganz zu Beginn des Ausbaus vor 10 Jahren sogar nur 1.052 Ladepunkte.

Die meisten Ladesäulen sind unverändert für die Beladung von zwei E-Autos ausgestattet (Durchschnitt 1,9). Dafür steigt die Zahl der Ladesäulen an einem Ort, teilweise werden ganze E-Mobility-Parks aufgebaut. Ergebnis: Heute gibt es durchschnittlich 2,7 Ladepunkte pro Standort, 2017 waren es noch 2,1 Ladepunkte.

Die Technologien zum schnellen Aufladen von E-Autos werden immer wichtiger. Eine kurze Ladedauer ist notwendig, damit Autofahrer auch lange Distanzen verlässlich und ohne große Pausen zurücklegen können. Mit Schnellladern mit bis zu 350kW Ladeleistung kann ein Auto schon heute in weniger als 15min aufgeladen werden. Dennoch liegt der Anteil der Schnellladepunkte (>22kW) mit 11.621 weiterhin nur bei 15% der Gesamtanzahl und immer noch werden jedes Jahr mehr normale Ladepunkte als Schnelladepunkte ausgebaut. Dies liegt vor allem daran, dass nicht überall Schnellladung möglich oder nötig ist und auch die Kosten für Installation, Betrieb und Nutzung höher ausfallen.

Entwicklung der Ladeinfrastruktur in Deutschland

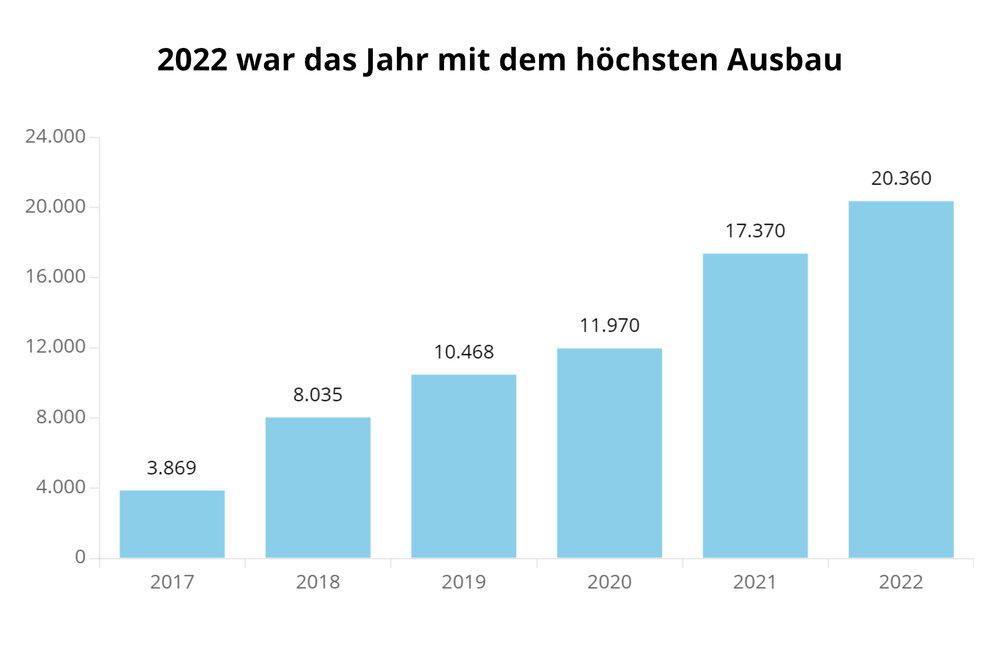

Wie in den letzten Jahren ging es beim Ausbau stark voran und es wurde erneut ein neuer Rekord aufgestellt. So gab es im Jahr 2022 insgesamt 20.360 neue Ladepunkte im Vergleich zum Vorjahr. Damit wurden 2022 nochmal 2.990 mehr neue Ladepunkte installiert und verfügbar gemacht als im Vorjahr.

Der Ausbau in 2022 ist in der Realität sogar noch höher. Grund dafür ist, dass nicht immer alle Daten pünktlich an die Bundesnetzagentur übermittelt werden und auch die Verarbeitung der Meldungen Zeit in Anspruch nimmt. Somit wurden in der Vergangenheit zum Beispiel Daten, welche das Jahr 2021 betreffen, erst im Jahr 2022 übermittelt und konnten erst mit Veröffentlichung in unsere Applikation und Analysen einfließen. Wir erwarten für das Jahr 2022 Nachmeldungen in Höhe von 7.691 Ladepunkten, die das Ausbauergebnis weiter verbessern werden.

Ausbaurekord für 2022 und noch erwartete Nachmeldungen

Bei 82,6% der im Jahr 2022 hinzugekommenen Ladepunkte handelt es sich um Normallader und bei lediglich 17,4% um Schnelllader. Normallader stehen also nicht nur im Bestand (85,0%) deutlich vor den Schnellladern (15,0%), sondern stellen auch beim Ausbau der Ladeinfrastruktur weiterhin die übergroße Mehrheit dar.

Zwar konnten die Schnelllader ihren Anteil beim Ausbau in den letzten 5 Jahren von 12,2% auf 17,4% verbessern, zeigen aber weiterhin nur eine geringe Steigerung. Der große Sprung hin zu Schnellladern bleibt also vorerst aus und so werden die Normallader auch in den nächsten Jahren das Ausbaugeschehen dominieren.

Ausbauanteil der Schnelllader weiter unter 20%

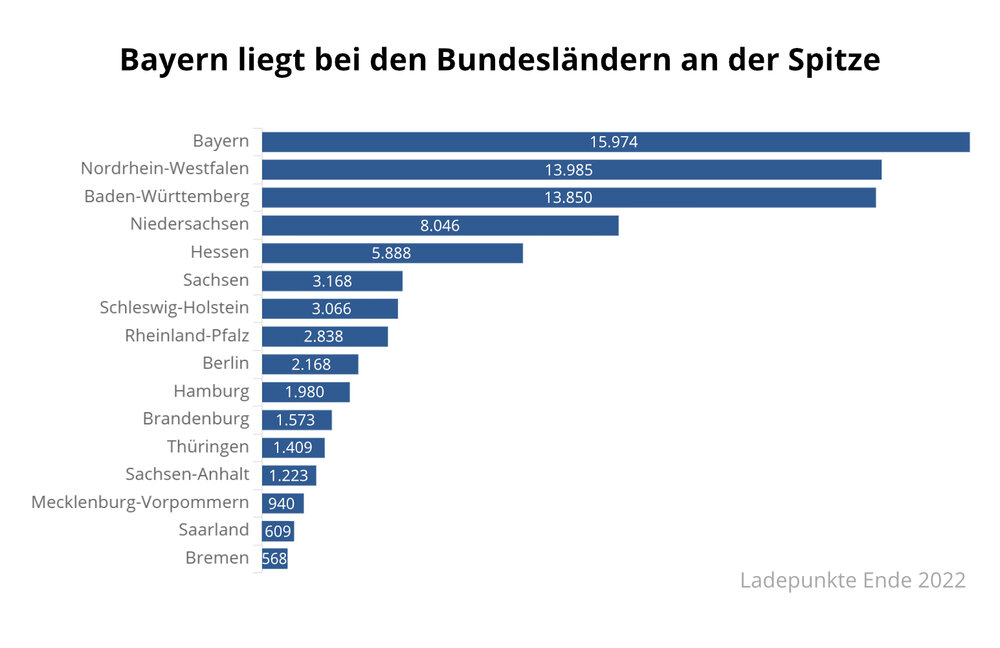

Aufgrund der föderalen Strukturen der Bundesrepublik Deutschland und der lokalen Gegebenheiten in den Ländern werden Zukunftsthemen wie der Ausbau der Ladestrukturen für Elektrofahrzeuge mit unterschiedlicher Dynamik umgesetzt und führen zu deutlich unterschiedlichen Ergebnissen.

Die Ergebnisse der absoluten Anzahl von Ladepunkten werden erwartungsgemäß durch die Flächenländer angeführt. Bayern liegt also vorn, gefolgt von Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg. Bundesländer mit geringer Pkw oder Einwohnerzahl, wie das Saarland und die Hansestadt Bremen, liegen am Ende der Tabelle. Veränderungen der Positionen im Vergleich zum Vorjahr sind nur zwischen Bundesländern realistisch, die eine ähnliche Größe oder stark unterschiedliche Ausbaugeschwindigkeiten aufweisen.

Rangliste der Bundesländer nach Anzahl der Ladepunkte

Ein gezielter Vergleich der Ergebnisse wird möglich, wenn man die Anzahl der Ladepunkte ins Verhältnis zur Anzahl der registrierten Pkw setzt. Hier führt Hamburg die Liste deutlich an mit 2,43 Ladepunkten pro 1.000 Fahrzeugen. Auf dem zweiten Platz kommt Baden-Württemberg und Bayern steht in 2022 auf Platz 3. In Bundesländern mit hohen Werten ist der Umstieg auf E-Autos aufgrund der vorhandenen Ladeinfrastruktur am attraktivsten.

Die zusätzlich dargestellten “Pkw pro Ladepunkt” zeigen, wie viele Pkw sich einen Ladepunkt teilen müssen. In der Anzahl der registrierten Pkw sind neben E-Autos auch normale Verbrenner enthalten. Diese werden natürlich keinen Strom tanken, die Zahl zeigt aber auch die Notwendigkeit und den Bedarf auf, der mit der weiteren Verbreitung von E-Autos entsteht.

Rangliste der Bundesländer nach Ladepunkten pro 1.000 Pkw

Auch bei der Zielerreichung des Bedarfs für 2030, der sich an der Zahl der registrierten Fahrzeuge in einem Bundesland orientiert, zeigt sich eine ähnliche Reihenfolge. Hamburg erreichte bis Ende 2022 einen Wert von 26,8% und liegt mit deutlichem Abstand vor den folgenden Bundesländern Baden-Württemberg und Bayern. Die Bedarfserfüllung liegt insgesamt auf eher niedrigem Niveau und im Durchschnitt erfüllen die Bundesländer gerade 17,6% des prognostizierten Bedarfs. Sachsen-Anhalt und das Saarland sind auch hier, mit nur wenig mehr als 10%, die Schlusslichter.

In der Prognose für 2023 ändert sich die Reihenfolge der Länder an vielen Stellen. Bremen wird sich wahrscheinlich auf Platz 2 vorarbeiten und auch andere Länder wie Hessen, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Brandenburg verbessern ihre Position, grün markiert. Hamburg, Sachsen sowie die drei Schlusslichter halten ihre Position, gelb markiert. Die restlichen Länder verschlechtern sich, rot markiert. Größter Verlierer wird Berlin sein, das von Platz 6 auf 10 zurückfällt.

Hamburg führt bei der Bedarfserfüllung

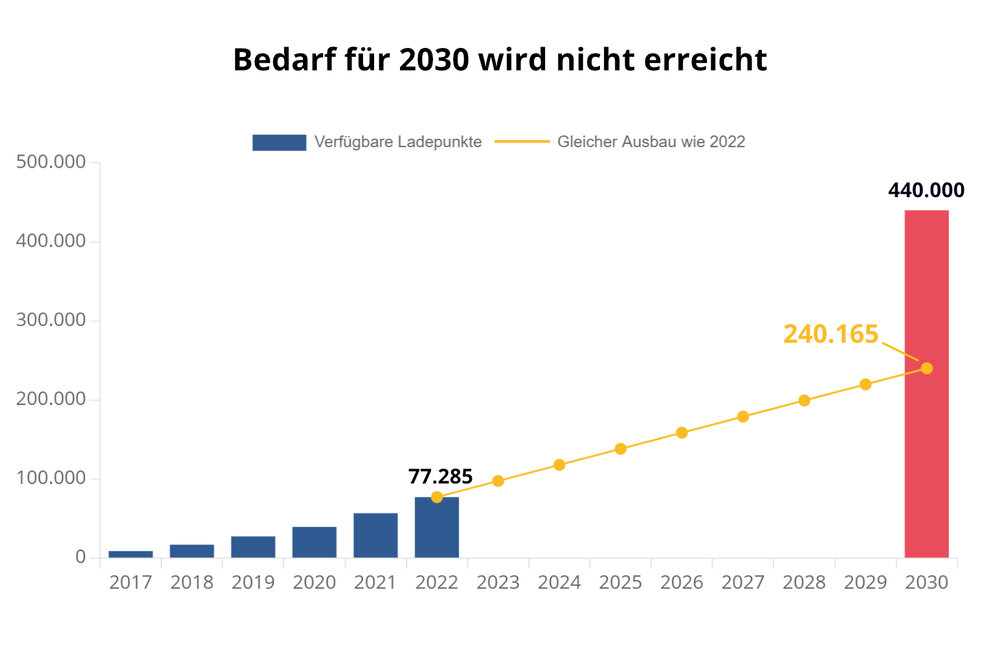

Die elektrische Zukunft ist in aller Munde und das EU-weite Verbrennerverbot für Neuwagen ab 2035 beschlossen. Um Maßnahmen wie diese aber auch erfolgreich durchsetzen zu können, bedarf es einer umfassend ausgebauten Ladeinfrastruktur. Laut Studie der Nationalen Leitstelle Ladeinfrastruktur benötigt Deutschland bis zum Jahr 2030 insgesamt 440.000 öffentliche Ladepunkte, andere Experten gehen von noch höheren Bedarfszahlen aus. Doch lässt sich dieses Ziel mit der aktuellen Ausbaugeschwindigkeit überhaupt erreichen?

Wenn wir davon ausgehen, dass mit dem gleichen Wachstum wie im Jahr 2022 weiter ausgebaut wird, also dass jedes Jahr 20.360 neue Ladepunkte hinzukommen, so wird es Ende 2030 genau 240.165 Ladepunkte geben (gelbe Kurve). Das ist etwas mehr als die Hälfte des gesteckten Zieles.

Wenn wir allerdings davon ausgehen, dass mit dem gleichen Wachstum wie für das Jahr 2023 von uns prognostiziert weiter ausgebaut wird, dann würden pro Jahr 35.108 neue Ladepunkte in den nächsten 8 Jahren hinzukommen (grüne Kurve). Ende 2030 würde es dann 358.149 Ladepunkte geben, was immerhin 81,4% das angestrebten Zieles wären.

Die Prognose in unserer E-Mobility Applikation ermitteln wir immer für die nächsten 12 Monate mit einem exponentiellen Modell (graue Kurve). Solch ein Modell findet insbesondere bei Prognosen für sich entwickelnde Märkte Anwendung und wird meist nur für kürzere Zeiträume angewendet. Wenn wir diese Kurve auch für die Prognose bis zum Jahr 2030 nutzen würden, wäre der Bedarf für 2030 bereits Ende 2025 erreicht. Das scheint derzeit nicht realistisch zu sein. Mit dem weiteren Ausbau der Ladeinfrastruktur wird es in den nächsten Jahren auch in den ersten Landkreisen zu Sättigungseffekten und damit zum Abflachen der Entwicklungskurve kommen. Unsere Prognose wird sich diesen Gegebenheiten dynamisch anpassen.

Vorhergesagte Anzahl der Ladepunkte bis 2030

Auf Ebene der Bundesländer und der Prognose zum Jahresende 2023 liegen die beiden Stadtstaaten Hamburg und Bremen mit etwa 35% ganz vorn. Hervorzuheben ist die gute Platzierung der Länder Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen, die als große Flächenländer eine wichtige Rolle bei der Zielerreichung für Deutschland spielen. Wenn diese sich beim Ausbau besonders stark engagieren, hilft das auch überproportional dem deutschlandweiten Fortschritt.

Am Ende der Liste werden nach unserer Prognose, mit nicht einmal der Hälfte der Zielerreichung der Top-Bundesländer, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und das Saarland stehen. Für diese Länder gibt es noch jede Menge Entwicklungsbedarf. Sie sind weit von der Zielerfüllung für 2030 entfernt.

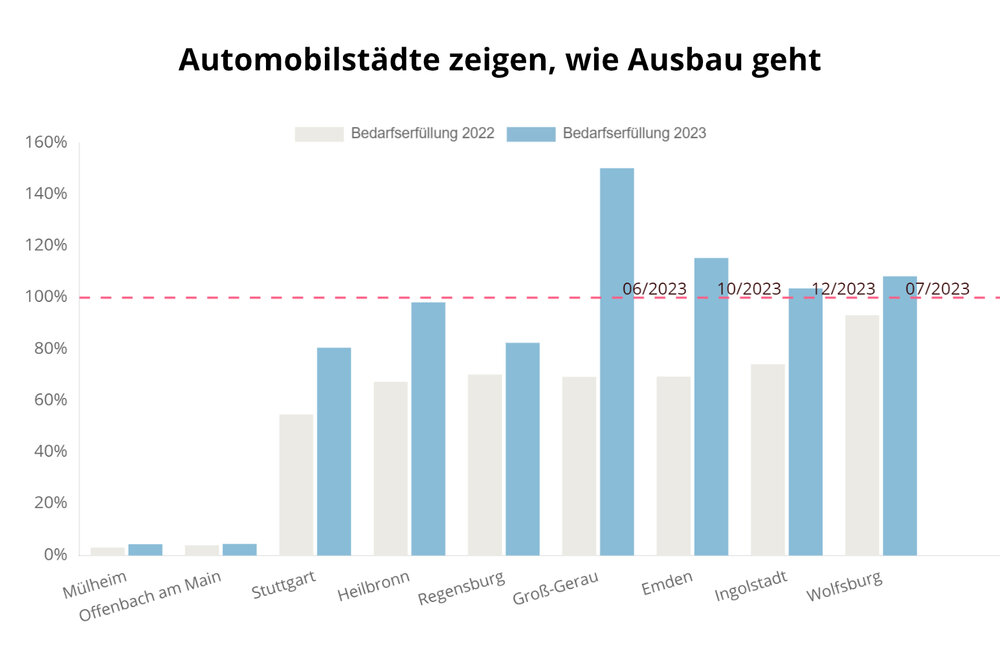

Bei der Betrachtung der Rangfolge für die Bedarfserfüllung, fällt auf, dass auf den ersten Plätzen fast ausschließlich Landkreise mit Automobilindustrie vertreten sind. Dies sind: Wolfsburg, Ingolstadt, Emden (VW), Groß-Gerau (Opel), Regensburg (BMW) und Stuttgart (Mercedes-Benz). Einzige Ausnahme ist der Landkreis Heilbronn.

Wolfsburg deckt bereits 93,2% des Bedarfs von 2030 ab und wird im Juli 2023 die 100%-Marke erreichen (Hinweis: In aktuellen Daten von 2023 wurden rückwirkend ca. 300 frei zugängliche Ladestationen entfernt. Damit wird sich die angegebene Prognose ändern). Emden lag Ende 2022 bei 69,4%, ist im Ausbau aber besonders aktiv und wird nach unserer Prognose bereits im Oktober das Ziel für 2030 erreichen. Groß-Gerau macht einen besonders großen Sprung und sollte bereits im Juni am Ziel sein.

Am anderen Ende der Liste gibt es dagegen Landkreise, in denen der Ausbau fast gar nicht vorankommt. Solche Beispiele sind Mülheim an der Ruhr mit 3,1% und Offenbach am Main mit 4,0%.

Für die Top 5 Landkreise bei der Bedarfserfüllung in 2022 betrachten wir die Entwicklung der Anzahl der Ladepunkte nochmal über einen längeren Zeitraum.

Generell lässt sich sagen, dass erst ab 2017 signifikant mit dem Ausbau begonnen wurde. Wolfsburg hat in 2017 einen besonders hohen Anstieg an Ladepunkten zu verzeichnen, mit einer Versiebenfachung zum Vorjahr und in 2020 nochmals mit einer Verdopplung der Ladepunkte. Regensburg und Emden präsentieren sich mit relativ kontinuierlichen Ausbaumaßnahmen und gleichmäßigem Wachstum. Dagegen verstärkt Ingolstadt seit 2021 seine Ausbaumaßnahmen und wird nur noch von Groß-Gerau übertroffen, die mit einer Versechsfachung in 2020 ihren Ausbau besonders stark beschleunigt haben und nach unserer Prognose ihr Ziel von 1.435 Ladepunkten für 2030 bereits in 2023 erreichen werden.

Entwicklung der Anzahl der Ladepunkte von 2012 bis 2023

Stuttgart, als eine weitere Automobilstadt, ist mit 54,7% Bedarfsdeckung schon sehr weit und würde bei Fortführung des Ausbaus mit der Geschwindigkeit aus dem Jahr 2022 bis 2030 die doppelte Anzahl der öffentlich benötigten Ladepunkte bereitstellen können. Es wird interessant sein zu sehen, wie die Vorreiter beim Ausbau ab Erreichen der Bedarfsgrenze in den Folgejahren agieren und wo sie ihre zukünftigen Prioritäten setzen werden.

Vorhergesagte Anzahl der Ladepunkte von Stuttgart bis 2030

Mülheim an der Ruhr ist eine kreisfreie Großstadt in Nordrhein-Westfalen mit 170.000 Einwohnern und einem Bedarf von 870 Ladepunkten bis 2030. Davon wurden bis Ende 2022 aber erst 27 tatsächlich errichtet. Wenn der Ausbau in gleicher Geschwindigkeit voranschreitet, wie für 2023 prognostiziert, wird Mühlheim in 2030 nicht einmal 15% des Bedarfs decken können. Selbst bei der Annahme eines exponentiellen Modells wird das Ziel nicht ansatzweise erreicht werden. Es gibt sehr viele Landkreise wie Mülheim, die erst sehr wenig in den Ausbau der E-Mobilität investiert haben und für die das Ziel 2030 eine große Herausforderung darstellt.

Vorhergesagte Anzahl der Ladepunkte von Mülheim bis 2030

Die EnBW mobility+ ist wie im Vorjahr der größte Betreiber von Ladestationen und hat zusammen mit der E.ON Drive einen deutlichen Vorsprung vor dem Drittplatzierten EWE Go.

Die darauffolgenden Anbieter liegen meist sehr nah beieinander, wodurch es mit dem unterschiedlichen Ausbau im letzten Jahr zu vielen Änderungen in der Reihenfolge kommt. Den größten Sprung nach oben, nämlich auf Platz 5 von Rang 23, macht Mercedes-Benz sowie Aral Pulse auf Platz 16 von Rang 24 kommend. Ebenfalls stark gewachsen und zum ersten Mal unter den Top 25 sind die SWD, Citywatt und Westfalen Weser Netz. Deutlich nach unten gegangen ist es dagegen bei den Berliner Stadtwerken und bei IONITY. Nicht mehr in den Top 25 vertreten sind GP JOULE Connect (Platz 26), Comfortcharge (Platz 27) und VW Kraftwerk (Platz 35).

Bei einer Brancheneinordnung der führenden Anbieter lässt sich klar feststellen, dass es sich bei der übergroßen Mehrheit um Energieunternehmen handelt. Dazu kommen 2 Automobilunternehmen (Mercedes-Benz und Audi), 2 Lebensmitteleinzelhändler (ALDI SÜD und Lidl) sowie der Tankstellenbetreiber Aral.

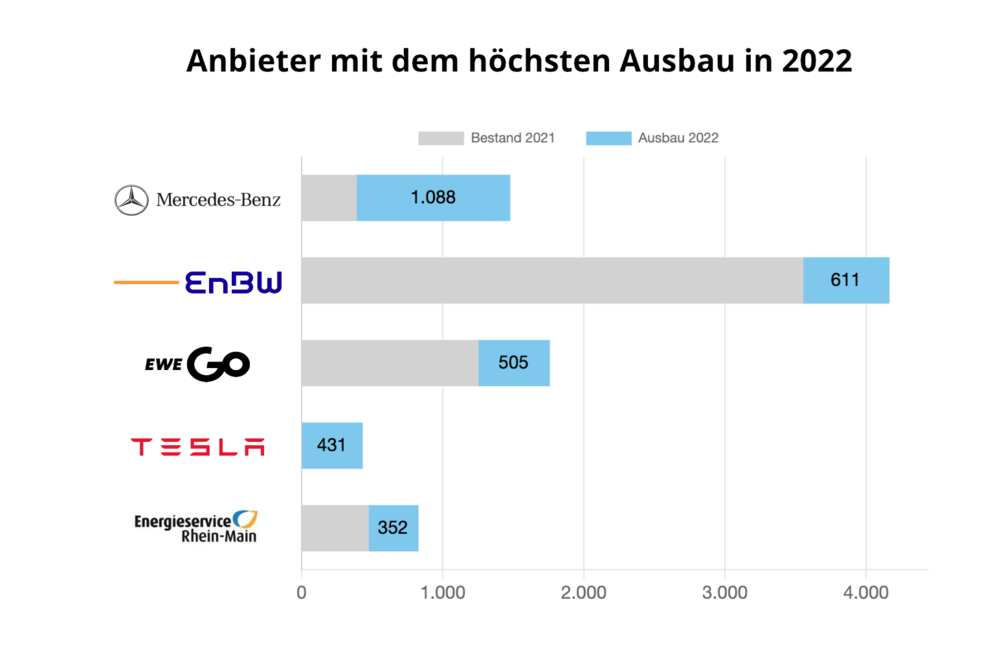

Interessant ist auch, wie stark sich die einzelnen Anbieter beim Ausbau im letzten Jahr engagiert haben. Mercedes-Benz hat seinen 1. Platz der Tatsache zu verdanken, dass sie in einem Jahr die Anzahl der Ladepunkte fast verdreifachen konnten. Die Inbetriebnahme von 1.088 neuen Ladepunkten ist eine beeindruckende Leistung. Es folgen die Betreiber EnBW mobility+ und EWE Go. Auf dem 4. Platz steht Tesla, die mit der Öffnung von 431 Schnellladepunkten für andere Automarken jetzt ebenfalls in der Statistik vertreten sind – mit weiterem Zuwachs in den kommenden Jahren ist zu rechnen.

Bei der Untersuchung der Marktaufteilung nach Anbietern wird sichtbar, dass ca. 15% der Ladepunkte von den 5 größten Anbieter betrieben werden. Die ersten 50 Anbieter vereinen fast die Hälfte aller öffentlich angeboten Ladepunkte auf sich, während die restlichen 4.901 Anbieter die andere Hälfte der Ladepunkte betreiben. Das bedeutet, dass es sehr viele kleine Anbieter von Ladestationen geben muss.

Verteilung der Ladepunkte nach Anbieter

Bei der Klassifizierung der Anbieter in sechs Größenklassen nach Anzahl der betriebenen Ladepunkte bestätigt sich die Annahme, dass die Mehrzahl der Anbieter Kleinanbieter sind. Darüber hinaus wird sichtbar, dass mehr als 50% sogar Kleinstanbieter mit nur 1-2 Ladepunkten sind, was sehr wahrscheinlich jeweils einer einzelnen Ladestation entspricht.

Insgesamt wird eine deutliche Zunahme der Anzahl von Anbietern festgestellt: mehr als 1.000 Anbieter sind im letzten Jahr dazugekommen, was einer Steigerung von fast 30% entspricht. Dies erklärt auch das Wachstum der Anzahl der Anbieter hinweg über alle Größenklassen. 5 weitere Anbieter haben übrigens die Schwelle von 1.000 Ladepunkten im letzten Jahr überschritten, dies sind: Mercedes-Benz, ALDI SÜD, Allego, Mer Germany und die N-ERGIE Aktiengesellschaft.

Mit der Betrachtung der Marktanteile der Top 10 Anbieter vom 2017 und von 2022 über die letzten 5 Jahre lassen sich Aussagen zur Entwicklung der Marktteilnehmer ableiten. Der heutige Marktführer EnBW mobility+ konnte seinen Anteil innerhalb von 5 Jahren von 3,1% auf 5,4% ausbauen. Ebenfalls einen positiven Zuwachs verzeichnen Mercedes-Benz, ALDI SÜD und Lidl, die 2017 noch nicht zu den Top 10 gehörten.

Die E.ON Drive GmbH konnte ihren Anteil von 4,0% behaupten. Alle anderen Top 10 Anbieter von 2017 haben aber Marktanteile verloren. Grund dafür ist insbesondere der Zustrom neuer Marktanbieter und der Ausbau bei kleineren Anbietern. Betrug der Anteil weiterer Anbieter 2017 noch 59,7%, so ist er bis 2022 auf 74,2% gestiegen.

Entwicklung des Anteils an Ladepunkten der Top-Anbieter von 2017 bis 2022

Ladepunkte werden nicht nur in Großstädten gebaut sondern überall im ganzen Land. Für diese Untersuchung verlassen wir die Einordnung nach Landkreisen und schauen gezielt auf die in den Landkreisen enthaltenen Städte und Gemeinden. Nach unserer Analyse verteilen sich die Ladepunkte relativ gleichmäßig entsprechend der Bevölkerung auf Groß-, Mittel- und Kleinstädte mit einem leichten Vorteil bei Städten mit größerer Bevölkerung. 31,9% der Bevölkerung lebt in Großstädten und hat dort Zugang zu 34,2% der Ladepunkte, 27,5% der Bevölkerung in Mittelstädten zu 30,4% der Ladepunkte und 40,6% der Bevölkerung in den Kleinstädten und Landgemeinden zu 35,4% der Ladepunkte.

Verteilung der Ladepunkte auf Groß-, Mittel- und Kleinstädte im Vergleich zur Bevölkerung

Überrascht hat uns die Verteilung von Schnell- und Normalladepunkten. Ein Blick auf die Anteile zeigt, dass Großstädte den geringsten Anteil (12,0%) an Schnellladepunkten aufweisen. Kleinstädte und Landgemeinden hingegen haben den höchsten Anteil (17,5%).

Auch beim Ausbau der Ladepunkte im Jahr 2022 führen die Kleinstädte mit einem größeren Anteil an Schnellladern. Zwar nimmt bei allen Stadtgrößen der Anteil an Schnellladepunkten zu, doch durch den stärkeren Ausbau in den Kleinstädten werden diese ihre Führungsrolle auch im kommenden Jahr weiter ausbauen können. Hintergrund dafür könnte sein, dass Autofahrer insbesondere in ländlichen Gebieten z.B. an Raststätten einen Zwischenstopp einlegen und in kurzer Zeit Energie tanken möchten. Dieser Bedarf dürfte in Großstädten geringer ausfallen.

Anteil der Schnellladepunkte in Groß-, Mittel- und Kleinstädten

Es gibt über 2.100 Kleinstädte in Deutschland mit mehr als 5.000 und weniger als 20.000 Einwohnern. Obwohl kleine Städte in Summe die meisten Ladepunkte verzeichnen, haben sie deutlich weniger Ladepunkte als eine große oder mittlere Stadt. Die führende Kleinstadt Garching bei München verfügt über 116 Ladepunkte, wovon allein 77 im dortigen Business Campus liegen. Schwieberdingen verfügt über 99 Ladepunkte, gefolgt von Renningen mit 95. Diese Kleinstädte haben starke Industrieansiedlungen (u.a. Robert Bosch GmbH), verfügen über Klimaschutzkonzepte, Car-Sharing, E-Scooter oder auch einen Fuhrpark der Stadtverwaltung mit E-Autos.

Betrachtet man das zugehörige Bundesland der Top 10 Kleinstädte, zeigt sich, dass davon 7 in Bayern liegen. Offensichtlich engagieren sich kleine Städte in Bayern besonders stark am Aufbau von Ladeinfrastruktur.

Die Top-Kleinstädte weisen eine sehr unterschiedliche Verteilung bezüglich Schnellladepunkten auf. Zusmarshausen besticht mit einem besonders hohen Anteil an Schnellladepunkten (über 90%). Der dortige Sortimo Innovationspark wird bei Fertigstellung der größte Ladepark Europas sein, der neben vielfältiger Lademöglichkeiten und der ersten NIO Batterietausch-Station in Deutschland 35.000 m² attraktive Rast- und Einkaufsmöglichkeiten bietet.

Top 10 Kleinstädte mit den meisten Ladepunkten

Prognosen und Aussagen im Text beziehen sich auf den Datenstand vom 01.01.2023.